Berufliche Weiterbildung zahlt sich aus

Meister, Fachwirte & Co: Beruflich Qualifizierte haben fast ihr ganzes Erwerbsleben lang finanziell die Nase vornDie wichtigsten Ergebnisse aus der 10. DIHK-Erfolgsstudie Weiterbildung 2023

Mein Erfolg mit Höherer Berufsbildung: Absolventen berichten aus der Praxis

Stimmen aus dem "echten Leben"

Wirtschaftsfachwirtin Valeria Gotesdiner

"Ich habe mich gefreut, Neues zu erfahren und direkt bei mir im Unternehmen umzusetzen."

Netzmeister Strom Matthias Trusch

"Die Weiterbildung war eine gute Möglichkeit, sich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln. Das lohnt sich auch finanziell."

IHK-Mitarbeiter Ali Aljumaa

"Ich würde jedem empfehlen, sich weiterzuentwickeln. Weil investieren in Weiterbildung eine gute Möglichkeit ist, damit man sich weiterentwickeln kann."

Wirtschaftsfachwirtin Antonia Hillmann

"Die Fortbildung ist sehr gewinnbringend, weil es ein sehr weitgefächertes Feld war, das ich jetzt für meine Kunden sehr gut anwenden kann."

Wissenschaftlich belegt: Weiterbildung lohnt

Der "Studier-Reflex"

Schulabschluss in der Tasche und dann? Erstmal studieren! So lautet die Antwort vieler junger Menschen, die vor der Wahl zwischen Studium und Ausbildung stehen. Dass der Trend immer stärker hin zum Studium geht, spiegelt der Arbeitsmarkt deutlich wider: Knapp jeder vierte Erwerbstätige (23 Prozent) hat heute an einer Universität, Fachhochschule oder Berufsakademie studiert. Gleichzeitig, so zeigen aktuelle Projektionen, wird die Fachkräftelücke im Bereich der beruflich Qualifizierten auch in der aktuellen Dekade weiter bestehen bleiben. Viele Bereiche der Wirtschaft werden so bei der Personalgewinnung unverändert vor großen Herausforderungen stehen.

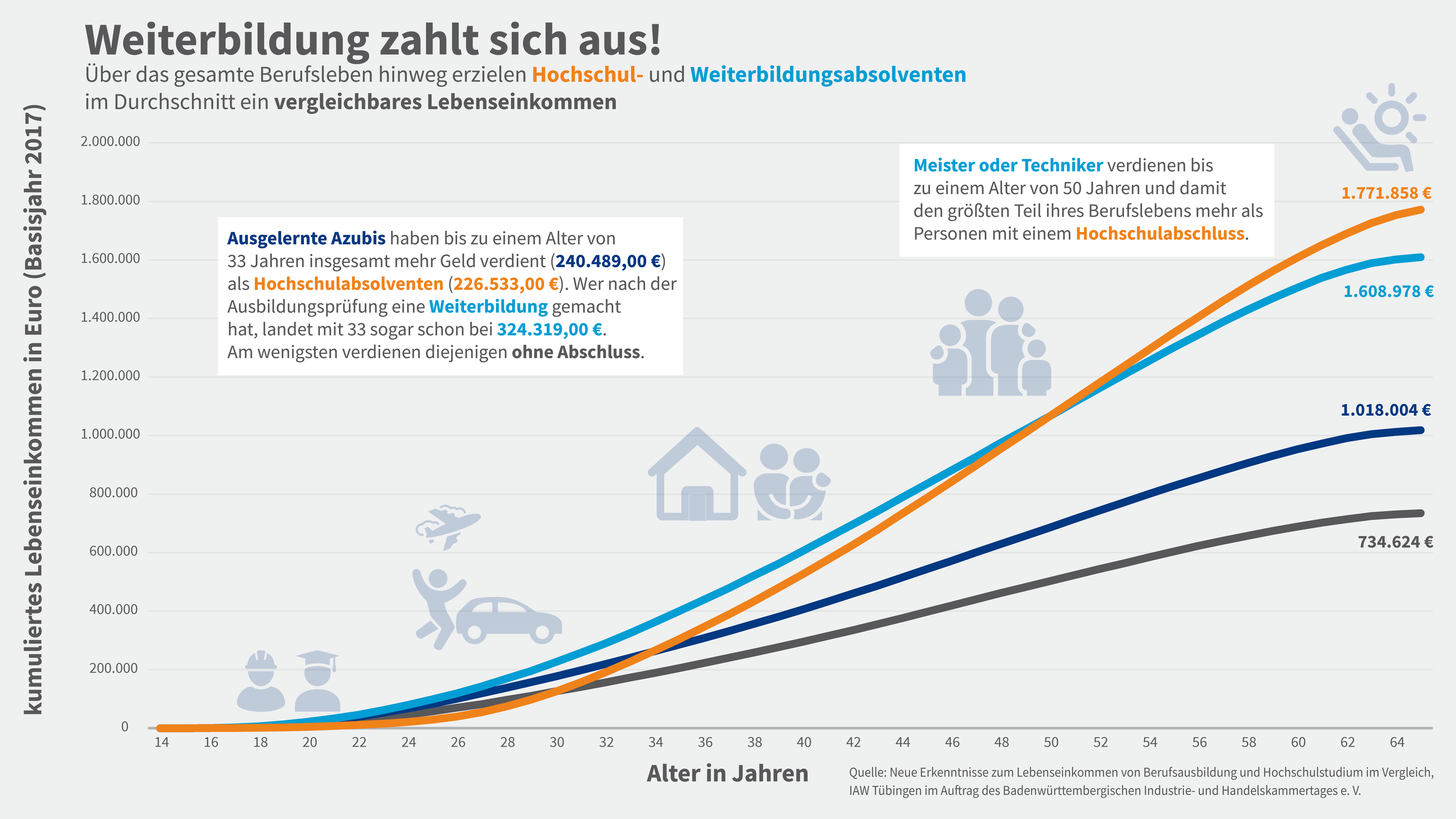

Ein möglicher Grund für das anhaltende Streben nach höheren Bildungsabschlüssen ist die weit verbreitete Annahme, dass Akademikerinnen und Akademiker mehr Geld verdienen als beruflich Qualifizierte. Aber stimmt das wirklich? Nicht unbedingt. Am Ende ihres Erwerbslebens haben Akademiker und Personen mit einer abgeschlossenen Höheren Berufsbildung – also beispielsweise Industriemeister Metall oder Bachelor Professional in Bilanzbuchhaltung – fast gleich viel verdient, nämlich rund 1,7 beziehungsweise 1,6 Millionen Euro brutto. Das belegt eine Studie des Instituts für Angewandte Wirtschaftsforschung an der Universität Tübingen. (IAW, 2022)

© DIHK

Lebenseinkommen unterscheiden sich nicht erheblich

In den Urlaub fahren, ein Auto kaufen, eine Immobilie erwerben oder eine Familie gründen – für Menschen mit abgeschlossener Berufsausbildung und anschließender Weiterbildung finanziell kein Problem.

Während viele Akademiker erst mit Mitte 20 anfangen zu arbeiten und dann oftmals noch ihren Studienkredit abbezahlen müssen, verfügen beruflich Höherqualifizierte, die direkt nach der Schule ins Erwerbsleben eingestiegen sind und nach ihrer Ausbildung noch eine höherqualifizierende Berufsbildung abgeschlossen haben, bereits über einen deutlichen finanziellen Vorsprung. Vielen Hochschulabsolventen gelingt es erst mit etwa 50 Jahren und somit recht spät, diese Lücke zu schließen.

Akademische versus Berufliche Bildung: Die wichtigsten Fakten

In der Gruppe der Akademiker gibt es teils erhebliche Einkommensunterschiede: Erhält eine Rechtsanwältin ein durchschnittliches Einstiegsgehalt von rund 59.000 Euro brutto, so stehen bei einem Architekten zu Beginn seines Arbeitslebens im Schnitt lediglich 42.000 Euro brutto auf dem Gehaltszettel. Absolventinnen und Absolventen der Sozialpädagogik oder der Geisteswissenschaften müssen beim Arbeitseinkommen meist noch größere Abstriche machen.

Demgegenüber ist das Einstiegsgehalt von ausgebildeten Fachkräften oft höher, als man vielleicht meint: Bankkaufleute können mit einem Bruttogehalt von bis zu 42.000 Euro rechnen. Ebenso sind Arbeitskräfte in der Industrie sehr gefragt: Ein ausgelernter Chemikant wird sogar mit bis zu 46.000 Euro brutto jährlich entlohnt. Nach einem Abschluss in der Höheren Berufsbildung, wie beispielsweise zum Industriemeister oder Bilanzbuchhalter, werden sogar Spitzengehälter von bis zu 80.000 Euro im Jahr erzielt – natürlich stets abhängig von Branche und Betriebsgröße. Das klassische Vorurteil, dass Akademiker grundsätzlich mehr verdienen als Nicht-Akademiker, stimmt also nur bedingt.

Der gute Verdienst von Ärztinnen und Ingenieuren hebt den Gehaltsdurchschnitt bei den akademisch Qualifizierten an. Absolventinnen und Absolventen anderer Studiengänge rangieren teils deutlich darunter. Eine berufliche Ausbildung kann – insbesondere in Kombination mit einem Abschluss der Höheren Berufsbildung – also lukrativer sein als ein jahrelanges Studium. Das gilt insbesondere dann, wenn Hochschulabsolventen dazu gezwungen sind, unterhalb ihres Qualifikationsniveaus ins Berufsleben einzusteigen.

Die lang anhaltende wirtschaftliche Schwächephase kommt allmählich auch auf dem Arbeitsmarkt an – gleichzeitig sorgt die demografische Entwicklung dafür, dass selbst in der aktuell schwierigen wirtschaftlichen Phase der Fachkräftemangel für viele Unternehmen eine Herausforderung bleibt.

Dies zeigt die DIHK-Konjunkturumfrage Jahresbeginn 2025 deutlich: Fast jedes zweite Unternehmen (46 Prozent) gibt den Fachkräftemangel als Geschäftsrisiko an. Dennoch bleiben die Beschäftigungsabsichten der Betriebe angesichts der großen wirtschaftlichen Unsicherheiten verhalten positiv: Nur 12 Prozent rechnen für die kommenden Monate mit einem Beschäftigungszuwachs, während fast jedes vierte Unternehmen (22 Prozent) mit weniger Mitarbeitenden plant. Der resultierende Saldo liegt mit minus 10 Punkten deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt; gegenüber dem Vorjahreswert zeigt sich ein leichter Rückgang um 2 Punkte.

Eine aktuelle Qualifikations- und Berufsprojektion von BIBB und IAB belegt, dass im Jahr 2040 insbesondere Personen mit dualer Berufsausbildung auf dem Arbeitsmarkt fehlen werden: Hier ergibt sich perspektivisch eine Angebotslücke von rund 5,2 Millionen Fachkräften, während die prognostizierte Lücke bei den akademischen Abschlüssen mit rund zwei Millionen Personen erheblich kleiner ist. Die Nachfrage der Unternehmen nach beruflich qualifizierten Fachkräften bleibt also perspektivisch groß.

Der Blick auf die Fachkräftesituation in den Unternehmen zeigt: Auch beim Thema Jobchancen und Arbeitsplatzsicherheit haben Hochschulabsolventen nicht unbedingt die besseren Karten.

Zuletzt lag die Arbeitslosenquote von Akademikerinnen und Akademikern bei 2,9 Prozent. Bei Fachkräften, die sich zum Meister- oder Techniker weiterqualifiziert haben, betrug die Arbeitslosenquote hingegen lediglich 1,2 Prozent – und blieb damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum stabil. Bemerkenswert ist auch die mittelfristige Veränderung: Während die Arbeitslosenquote von beruflich Höherqualifizierten zu Beginn der 2000er-Jahre mit 6,3 Prozent noch die der Akademiker deutlich (um 1,3 Prozentpunkte) überstieg, hat sich das Verhältnis inzwischen zugunsten der beruflich Qualifizierten gedreht. Dies zeigt: Eine duale Ausbildung schützt deutlich besser vor Arbeitslosigkeit als ein Studium.

Hinzu kommt: Menschen mit abgeschlossener Berufsausbildung sowie einem Abschluss der Höheren Berufsbildung sind nicht nur seltener arbeitslos, sie bekommen auch leichter einen unbefristeten Vertrag: So wurden 2023 vier von zehn Hochschulabsolventen beim Berufseinstieg befristet eingestellt, während knapp drei Viertel (72 Prozent) der dual Ausgebildeten nach bestandener Prüfung gleich einen unbefristeten Vertrag erhielten. Insgesamt waren 2023 nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in Deutschland 7,5 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab 25 Jahren befristet beschäftigt. Dabei rangierte der Anteil der Akademiker in einem befristeten Beschäftigungsverhältnis mit 11,5 Prozent deutlich über diesem Durchschnittswert.

Mit dem Hochschulabschluss eine Beschäftigung finden, die auch für Akademikerinnen und Akademiker ausgelegt ist? Insbesondere Bachelor-Absolventen gelingt dies häufig nicht: So zeigt der nationale Bildungsbericht 2024, dass rund ein Sechstel (15 Prozent) aller Hochschulabsolventen mit diesem Abschluss in einem Beruf arbeitet, in welchem kein akademischer Abschluss benötigt wird (das nennt man in der Fachsprache "inadäquate Beschäftigung").

Dies betrifft Bachelor-Absolventen von Universitäten noch ein wenig ausgeprägter: Hier übt ein knappes Viertel (24 Prozent) Tätigkeiten aus, die keinen solchen Abschluss erfordern. Etwas besser sieht es für die Bachelor-Absolventen der Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) aus, von denen jeder fünfte (20 Prozent) keine adäquate Beschäftigung ausübt.

Deutlich besser vor inadäquater Beschäftigung schützt ein Master-Abschluss: So sind 91 Prozent der universitären Master-Absolventen adäquat beschäftigt und 92 Prozent derjenigen von einer HAW. Ebenfalls gut sieht es für die Absolventinnen und Absolventen einer dualen Berufsausbildung aus: Zwei Jahre nach ihrem Abschluss haben rund 80 Prozent eine Tätigkeit entsprechend oder oberhalb ihres Qualifikationsniveaus aufgenommen.

Vorteile des Azubi-Lebens

Weitere Vorteile der Höheren Berufsbildung

Bereits beim Übergang von Ausbildung und Studium in das Arbeitsleben kann die Berufliche Bildung klar punkten: Einer Studie des Marktforschungsinstituts respondi zufolge fühlen sich deutlich mehr Azubis als Hochschulabsolventen gut auf den Job vorbereitet: Knapp zwei Drittel (rund 60 Prozent) aus dieser Gruppe können beim Berufseinstieg von den hohen Praxisanteilen ihrer dualen Ausbildung profitieren, während sich Akademiker nur zu 34 Prozent gut bis sehr gut auf das Berufsleben vorbereitet fühlen; darunter insbesondere Berufstätige aus der Gesundheits- und Produktionsbranche.

Für das Gros der Absolventinnen und Absolventen einer Höheren Berufsbildung (80 Prozent) hat diese Weiterbildung laut der DIHK-Erfolgsstudie Weiterbildung 2023 (PDF, 119 KB) positive Effekte auf ihre berufliche Entwicklung. Dieser Erfolg macht sich am häufigsten in einer finanziellen Verbesserung sowie in einer höheren Position im Job mit größerem Verantwortungs- und Aufgabenbereich bemerkbar (60 beziehungsweise 57 Prozent).

Auch eine Studie des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) zeigt, dass Beschäftigte mit beruflicher Höherqualifizierung oft Projekt-, Gruppen- oder Teamleitung (59 Prozent) innehaben beziehungsweise eigenständige Budgetverantwortung besitzen (37 Prozent). Sie üben zudem häufig eine Vorgesetztenfunktion aus (45 Prozent) und übernehmen dabei oftmals umfassende Mitarbeiterverantwortung. Entsprechend hoch wird auch der subjektiv empfundene Nutzen einer beruflichen Höherqualifizierung von der entsprechenden Personengruppe eingeschätzt: So konnte beispielsweise fast jeder neue Meister und Techniker ein höheres Einkommen erzielen; und jeweils mehr als zwei Drittel von ihnen schreiben ihrem Abschluss der Höheren Berufsbildung insgesamt einen hohen Nutzen für ihre berufliche Entwicklung zu.

Noch deutlicher zeigt sich der Erfolg von Weiterbildung bei den persönlichen Effekten. Weit über 90 Prozent und damit die ganz überwiegende Mehrheit der Absolventinnen und Absolventen einer Prüfung der Höheren Berufsbildung gab in der DIHK-Erfolgsstudie Weiterbildung 2023 (PDF, 119 KB) an, dass die Weiterbildung für sie persönlich von Vorteil war. Die Erweiterung des Blickwinkels (74 Prozent), ein besseres Verständnis (70 Prozent) und gewonnene Souveränität (54 Prozent) stehen dabei ganz oben. Diese persönlichen Effekte stellen sich zumeist direkt nach der Prüfung ein. Besonders Männer geben an, ihre Soft Skills durch Höhere Berufsbildung deutlich verbessert zu haben.

Fazit

Höchste Zeit also, gängige Vorurteile in Frage zu stellen. Der Karriereweg über die Berufliche – stärker praxisorientierte – Bildung ist für viele eine lohnende Alternative zum Studium. Das gilt für junge Menschen bei der Berufswahl ebenso wie für Unternehmen bei der Suche nach Talenten für eine gemeinsame Zukunft. Die deutsche Wirtschaft jedenfalls profitiert seit Jahrzehnten von der betriebsnahen Aus- und Weiterbildung – und ist auch in Zukunft auf beruflich top qualifizierte Fachkräfte angewiesen!