Nur mit einem deutlichen Anstieg der Invesitionen kann Deutschland wieder auf einen dauerhaften Wachstumspfad gelangen

© anyaberkut / iStock / Getty Images Plus

Nur mit einem deutlichen Anstieg der Invesitionen kann Deutschland wieder auf einen dauerhaften Wachstumspfad gelangen

© anyaberkut / iStock / Getty Images Plus

Deutschland hat zwei Jahre ohne Wirtschaftswachstum hinter sich, und 2025 dürfte noch ein drittes folgen. Nur mit mehr Investitionen kann Deutschland wieder auf einen dauerhaften Wachstumspfad gelangen – doch genau hier besteht dringender Handlungsbedarf.

Während im langjährigen Schnitt der DIHK-Konjunkturumfragen in der Vergangenheit mehr Unternehmen planten, ihre Investitionen auszuweiten als einzuschränken, ist dieser Trend seit 2023 negativ: Nach den Daten vom Februar 2025 will quer über alle Branchen und Regionen hinweg ein Drittel der Betriebe künftig weniger investieren – und nur knapp ein Viertel mehr.

Rückläufige Investitionen sind ein klares Alarmsignal für eine Volkswirtschaft, denn diese Entwicklung zeigt: Wichtige Wirtschaftsakteure glauben nicht daran, dass sich entsprechende Ausgaben rechnen. Hinzu kommt: Nur mit zusätzlichen Investitionen sind Herausforderungen wie der Weg zur Klimaneutralität, die demografische Entwicklung und die Sanierung sowie Modernisierung der Infrastruktur erfolgreich zu meistern.

Den Löwenanteil aller Investitionen in Deutschland bringen Unternehmen auf, weshalb Verbesserungen von Rahmenbedingungen und entsprechende Anreize hier besonders wichtig sind. In konkreten Zahlen: 2023 stammen von knapp 900 Milliarden Euro Gesamtinvestitionen in Deutschland allein 780 Milliarden von privaten Investoren. Viel Geld – aber trotz steigenden Investitionsbedarfs waren das noch immer etwa vier Prozent weniger als vor der Corona-Pandemie.

Entscheidende Faktoren für ausbleibende Investitionen sind in Deutschland nicht in erster Linie fehlende Finanzmittel. Als Bremsen wirken vor allem die hohen Kosten für Energie, Steuern oder Personal, aber auch eine wachsende Bürokratielast sowie lange Planungs- und Genehmigungsverfahren. Mehr denn je ist daher jetzt eine Politik notwendig, die sich klar auf ein Mehr an privaten Investitionen, Innovationen und Tempo fokussiert. Dafür ist es auch dringend an der Zeit, die Digitalisierung in Wirtschaft, Politik und Verwaltung gemeinsam mit Priorität voranzutreiben, um die zeitlichen und finanziellen Ressourcen der Unternehmen nicht noch mehr zu strapazieren.

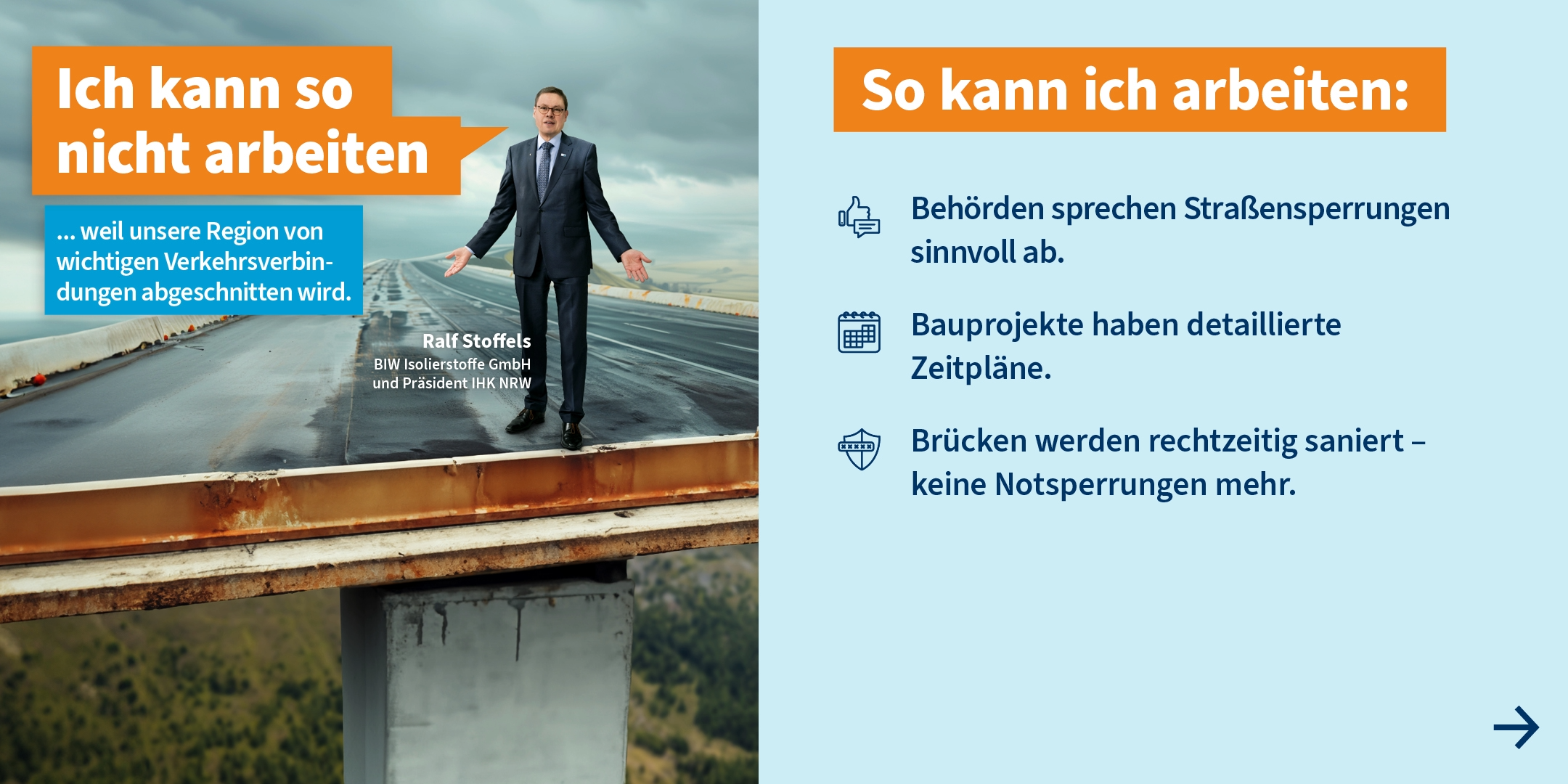

Auch bei den öffentlichen Investitionen liegt schon länger manches im Argen, etwa bei der Verkehrsinfrastruktur: Die Rendite privater Investoren hängt auch von der Funktionsfähigkeit der öffentlichen Infrastrukturen ab – von der Energie bis zum Straßennetz. Umgekehrt ist eine ausreichende Finanzierung der öffentlichen Ausgaben nur möglich, wenn privates Engagement zu einem robusten Wirtschaftswachstum führt – denn daraus speisen sich Einnahmenzuwächse des Staates.

Daher ist klar: Unternehmen sind auf einen funktionierenden und zugleich effizienten Staat angewiesen. Das gilt sowohl für den Auf- und Ausbau von erforderlichen Netzen als auch für die Verlässlichkeit der Rahmenbedingungen, die technologieoffen private Investitionen anregen sollten.

Diese Aufgabe ist gewaltig: Die öffentlichen Investitionen haben in den letzten Jahren bei Weitem nicht so zugelegt, wie es die Steuermehreinnahmen erlaubt hätten. Und viele Investitionsbudgets – unter anderem die Mittel des "Klima- und Transformationsfonds" – wurden nicht vollständig in Anspruch genommen. Der Investitionsbedarf ist offensichtlich vorhanden, in manchen Bereichen gibt es sogar einen Investitionsstau. Nur mit "mehr Geld" lassen sich die Engpässe allerdings nicht auflösen.

Es gibt keine feste Regel, dass der Staat seine Ausgaben für Investitionen grundsätzlich mit Krediten finanzieren sollte. Ein Problem ist zudem, dass sich die Erträge von öffentlichen Investitionen oftmals nicht exakt zuordnen lassen und deshalb die Ermittlung von "Renditen" solcher Investitionen viel schwieriger sind als bei privaten, von Unternehmen vorgenommenen Investitionen.

Zudem lehrt die Erfahrung aus der Vergangenheit, dass die zur Finanzierung von öffentlichen Investitionen aufgenommenen Kredite bei Weitem nicht nur für die vorgesehenen Investitionen eingesetzt werden. Beispiele wie Frankreich und Italien zeigen, dass dort trotz deutlich gestiegener Verschuldung nicht entsprechend mehr investiert wurde. In Deutschland bietet die Schuldenbremse die Möglichkeit, einen erheblichen Teil der staatlichen Investitionen – immerhin 0,35 Prozent des Bruttoinlandsproduktes – mit Krediten zu finanzieren.

Es gibt auch Alternativen, Spielräume für öffentliche Investitionen ohne zusätzliche Schulden zu schaffen: Der Staat sollte stärker Prioritäten in den öffentlichen Haushalten setzen und sich vor allem auf Investitionen fokussieren. Das gilt besonders für die kommunale Ebene, auf der die meisten öffentlichen Investitionen umgesetzt werden. Hier sollte jedoch auch geprüft werden, welche weiteren Ausgaben dort anfallen, die auf Gesetze des Bundes zurückgehen. Denn Kommunen werden sich nur dann auf Investitionsausgaben fokussieren können, wenn ihnen dafür auch ausreichende Mittel zur Verfügung stehen.

© DIHK